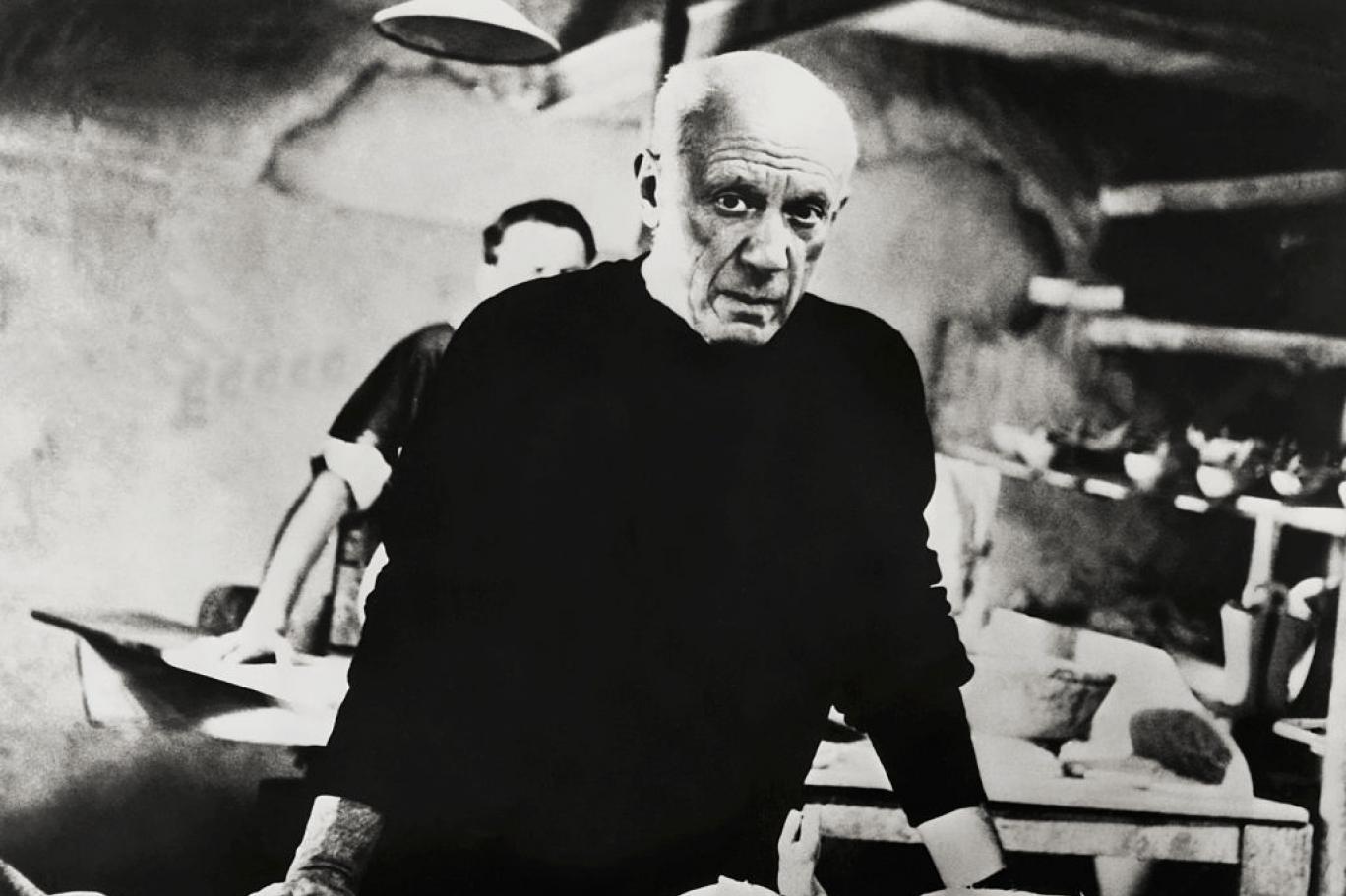

ثلاث لوحات ضخمة من فنان خيل إليه أن الإنسانية في خير

إبراهيم العريس

على عكس ما يمكن أن يعتقده كثر من الناس، لم يكن فن بابلو بيكاسو فنا مسيّسا إلا بشكل جزئي للغاية، أربع أو خمس لوحات كبيرة رائعة من بين مئات لوحات رسمها طوال مساره المهني الطويل، عدد محدود من رسوم بالقلم كان يخطها في مناسبات أو من دون مناسبة فيشكل بعضها مأخذاً عليه ما يدهشه حقاً. ونصوص يكتبها بين الحين والآخر غير قاصد منها على أية حال أن تكون “دراسات” نظرية لا أكثر من تعبير آني عن موقف ما. عدا عن ذلك لم يتسم فن بيكاسو بتوجه سياسي بينما انطبعت حياته بقدر كبير من السياسة.

نصب في الجنوب الفرنسي

فإلى جانب لوحته الوطنية الإنسانية أكثر منها سياسية بالتأكيد، “غويرنيكا” ولوحته التي تحدث فيها عن “مجزرة الحرب الكورية”، لن نعثر على السياسة في أي من أعمال بيكاسو إلا في صورة نادرة. ومن هنا الأهمية التي يمكن أن نضفيها في هذا السياق على عمل يمكن اعتباره من أضخم أعماله وأكثرها تسيّسا، ومع ذلك لا يتمتع بشهرة تضاهي شهرة أي عمل آخر له. وهذا العمل هو عبارة عن ذلك النصب المقام في مدينة فالوريس في الجنوب الفرنسي التي عاش فيها بعض أكثر سنوات حياته الأخيرة نشاطاً وزهواً، وعنوانه “الحرب والسلام” ما يضعنا مباشرة أمام تسيّس في فن بيكاسو لا لبس فيه، ولكن من دون أن نبرح ابتكاراته الجمالية ونزعته الإنسانية التي تريد التسامي على السياسة بمعناها المباشر. وهنا، قبل أن نسرد الحكاية الطويلة لهذا العمل الفني للوحة المزدوجة، بل المثلثة كما سنرى، التي استغرقت سنوات طويلة من التفكير والتخطيط والتنفيذ حتى يوم الافتتاح في سبتمبر (أيلول) 1959، لا بد من العودة إلى جذور الفكرة كما راودت بيكاسو.

دعوة إلى سلام دائم

ولدت الفكرة في ذهن بيكاسو يوم اعتقد بعد سنوات قليلة من انقضاء الحرب العالمية الثانية، وكأن العالم يتجه إلى نوع من سلام قد يكون متوتراً (إشارات على بدايات الحرب الباردة)، لكنه يشي بأنه لن يتحول بعد الآن إلى موت جماعي ودمار شامل. ورأى يومها أن دوره كفنان من ناحية، ونائب رئيس للجنة العالمية للسلم، يحتم عليه أن يقيم نوعاً من (معبد للسلام). وهكذا بعد أن عمل على بعض التخطيطات وبعد أن تجول في عديد من المناطق التي تجاور نظيرتها الحدودية بين وطنه الأصلي، إسبانيا، ووطنه بالتبني فرنسا، عثر على منطقة جبلية تشرف على البلدين وتطل على البحر الأبيض المتوسط عبر منظر بانورامي بالقرب من بلدة سيري، غير أن جملة من معضلات عقارية وقانونية سرعان ما اجتمعت لتردعه عن اختيار تلك المنطقة، فانتهى الأمر به إلى جعل المعبد يقام في مدينة فالوريس التي يقيم فيها والتي وافقته بلديتها على استخدام كنيسة شبه مهجورة لجعل النصب قائماً فيها.

أسوة بماتيس وشاغال

وهكذا بدءاً من عام 1951 وبعدما كانت الفكرة بالنسبة إلى بيكاسو حلماً راحت تتحول إلى واقع عمل عليه طوال سنوات، راسماً قطع النصب قطعة قطعة في قاعة في فندق “مارتينيز” في مدينة “كان” غير البعيدة كان يستأجرها خلال الموسم الشتوي. وبالطبع لم يكن من الصدفة أن ينطلق بيكاسو في العمل تحديداً في يوم كانت تحتفل فيه الأوساط الفنية الفرنسية بالذكرى السبعين لمولده، ومن هنا نظر كثر إلى العمل بعدما أنجز بوصفه وصية سياسية – فنية خلّفها هذا الفنان للإنسانية. ولا بد أن نشير جانبياً هنا إلى أن ما سَرّ بيكاسو في هذا العمل أكثر من أي شيء آخر، كان انضمامه إلى زميليه ومجايليه هنري ماتيس ومارك شاغال، في ارتباط اسم كل واحد منهم بنصب فني فريد إلى حد ما تتنافس ضخامته مع روعته الفنية. فماتيس كان قد أنجز نصباً مماثلاً داخل كنيسة في مدينة فانس، فيما كان شاغال أقام نصبه الفني الخاص في كنيسة نوتردام في مدينة آسّي. والحقيقة أنه لئن كان يجمع بين النصب الثلاثة وجودها داخل معابد دينية، فإن نصب بيكاسو يتفرد بينها في بعده غير الديني، بل السياسي – الإنساني. بالتالي فإن التماثل بين نصب بيكاسو ونصبي ماتيس وشاغال يتوقف هنا.

من يمامة السلام إلى أحصنة الحرب

بالنسبة إلى بيكاسو كان هذا العمل الضخم يتابع تلك المسيرة الفنية التي كانت قد تجلت في رسمه لليمامة الشهيرة التي كانت سرعان ما أضحت رمزاً لإرادة السلام لدى كثر في العالم. ويتألف النصب في مجمله من 18 لوحة من “الإيزوريل” المرن الذي أخذ بيكاسو في حسبانه وهو يرسمها أنها سوف تُجمع لاحقاً على أضلع من خشب تنحني بعض الشيء تبعاً لانحناء جدار الكنيسة، لتشكل جزءي المشروع ككل. ويبلغ مقاس كل لوحة عشرة أمتار عرضاً وخمسة أمتار طولاً، علماً بأن بيكاسو سيضيف إلى هذين الجزءين جدارية ثالثة تكاد تلخص موضوعيهما وتجمع بينهما، ليصبح الافتتاح الرسمي والنهائي مناسبة لتقديم هذا العمل الضخم إلى الجمهور العريض ولكن في غياب بيكاسو. ولا بد من أن نشير هنا إلى أنه كان قد نقل ملكية النصب بلوحاته العديدة إلى الدولة الفرنسية التي حولت الكنيسة في العام التالي إلى متحف قومي.

على خطى “غويرنيكا”

بدأ بيكاسو المشروع برمته بإنجاز الجزء المعنون بـ”الحرب”، الذي سيقول إنه عمل عليه أول الأمر عبر مئات التخطيطات والإسكتشات “التي رُحت أصبُها يوماً بيوم على عشرات الدفاتر ولكن دون أن تكون لدي فكرة حقيقية عما سيؤول إليه المشروع في نهاية الأمر. ولكني بالتدريج وبعد أن بدأت تخطيط اللوحة من اليمين وجدتني أبدأ راسماً عربة ريفية من النوع الذي يبدو محايداً أول الأمر”، وبعد ذلك راحت العربة إذ تجرها أحصنة الحرب تتحول إلى مركز للمشهد محاطة بكل تلك العناصر التي دائماً ما عبرت عن العنف والموت في رسوم ولوحات سابقة لبيكاسو، بالتالي اتخذ هذا الجزء من المشروع سمات تقرب المشهد وإن بقوة أقل، من المشهد الرهيب الذي يطالعه من يشاهد لوحة “غويرنيكا”.

على هذا النحو استخدم بيكاسو الجزء الأساس من تخطيطاته ودفاتره مصوراً قسوة الحرب على ضحاياها، وغالباً بتلوين “مونوكروميّ” (أحادي اللون تقريباً) يحيلنا هو بدوره إلى ملونة “غويرنيكا”، بالتالي كان من الطبيعي له أن يستخدم ملونة مختلفة تماماً في رسم الجزء الثاني من النصب المخصص للسلام، حيث يعيش البشر في دعة ووئام بعيدين عن القتل المجاني وجنون العنف والدمار.

مهما يكن من أمر، يمكننا أن نقول هنا إن هذين الجزءين المتماثلين حجماً من النصب يكشفان كم أن بيكاسو يبدو أكثر مهارة في تصويره الحرب منه في تصوير السلام، فبقدر ما يأتي مشهد الحرب قوياً يكاد يلخص نظرة الفنان إلى الحرب وكل حرب باعتبارها مجرد مجزرة لا طائل من ورائها، تصويراً قوياً ومقنعاً، يبدو الجزء المتحدث عن السلام خطياً ومباشراً، يكاد لا يقول شيئاً بنسائه الراقصات بفرح، وأطفاله الغارقين في ألعابهم ناهيك عن الغموض الذي يتسم به هنا مشهد السمكة التي تسبح في قفص عصفور! وذلك على العكس من مشهد “المصالحة بين الأعراق” الذي مثله الجزء الثالث من النصب الذي أشرنا إليه، رابطاً بين الجزأين الأولين.

الحرب أم السلام؟

لقد كان نصب “الحرب والسلام” آخر عمل فني سياسي حققه بيكاسو، وكأنه كان منذ وضع عليه لمساته الأخيرة، يؤمن بأن البشرية لن تتوانى منذ تلك اللحظة عن اتباع خطاه في تمجيدها للسلام ونبذها للحرب، ما يعطيه الحق منذ تلك اللحظة في أن يتوقف “نهائياً” عن الدنو من الفن السياسي ليكرس ما تبقى من سنوات حياته للفن في سبيل الفن واللون من أجل اللون، فيما تبدو الإنسانية إذ واصلت حروبها والعنف والقتل والدمار، وكأنها تذوقت فنه تماماً “مفضلة روعة رسمه للحرب على ضحالة تعبيره عن السلام” كما قال ناقد ماكر في ذلك الحين.

نقلا” عن أندبندنت عربية